「世の中に片付くなんてものは殆んどありゃしない。一遍起った事は何時までも続くのさ。ただ色々な形に変るから他(ひと)にも自分にも解らなくなるだけの事さ」

夏目漱石『道草』より

「世の中に片付くなんてものは殆んどありゃしない。一遍起った事は何時までも続くのさ。ただ色々な形に変るから他(ひと)にも自分にも解らなくなるだけの事さ」

夏目漱石『道草』より

『私と夫と夫の彼氏14巻』綾野綾乃さん #読書

すごくしんどい場面がある巻だったけど、その分大切なこともたくさん書かれていて、泣きそうになった。

周平くんが未来のことを考えて行動し始めたことや、先に悠生さんが自分の力で戦ったこと、そのとき美咲ちゃんのそばにいたことが、すごくいいな…と思った。

偏見にまみれた「無理解」への抵抗が今回の巻ではクライマックスになってるけど、三人の周りの人たちが自分の気持ちと自分の周りにいる人たちを大切にしているがゆえの反対やすれ違いの「その先」へ進んでいこうとする姿も見所(というのかな…なんか言葉難しいな)で、今日も頑張ろう…という気持ちになった。

なんか読んだ後「生きよう」って思えるお話っていいよね…。

https://books.rakuten.co.jp/rk/152c656ed8bc3e93993585087b13cc3f/

Now reading:

宝島

(たからじま, “Hero’s Island”)

2018

by

真藤順丈

(しんどう じゅんじょう, Shindō Junjō)

『労働廃絶論』ボブ・ブラック 翻訳/解説ホモ・ネーモ

この世で最も憎いものが「労働」なのでZINEフェス名古屋で見つけた時に速攻で買った。労働廃絶されてほしい…

#読書

『雨 HUJAN』 テレ・リエ 川名桂子/清岡ゆり訳 悠光堂

火山の大噴火と大地震。主人公のライルは、エソックという少年と出会い、命からがら生き延び切る。家族で1人だけ生き残ったライルは同じ境遇の子供達との共同生活の施設に住み、エソックは母と共に養子としてある家族に引き取られる…。ルームメイトのマルヤムとともに被災地のボランティアとして活動するライル。

一方、噴火の影響で地球の気温は下がり、食糧難が襲ってくる。「自分の国」だけを救おうと気候への介入をする国々。それがさらなる気候変動を誘発して……。

「気候変動」といういま目の前に迫って来ている危機に真っ向から取っ組み合いしたSFで、めちゃめちゃおもしろかった。気候変動による危機は、同時に自然災害による私たちの生活の破壊やダメージも孕んでいて、主人公たちは自然災害による傷を抱えて「気候変動後の世界」を生きている。リアルな科学的な出来事と、忘れたいような思い出や記憶とどう向き合っていくか?という精神的な命題が丁寧に絡み合っている。中心に書かれているのはロマンスなので、重くて苦しいテーマを重いだけにせずエンタメにしてくれているのもよかった。

#読書

「離れればいくら親しくってもそれ切(ぎり)になる代りに、一所(いっしょ)にいさえすれば、たとい敵(かたき)同志でもどうにかこうにかなるものだ。つまりそれが人間なんだろう」

夏目漱石『道草』より

Now reading:

貧しき人々の群 *

(まずしきひとびとのむれ)

1916

by

宮本百合子

(みやもと ゆりこ, Miyamoto Yuriko)

*and other stories

『ようこそ伊勢やなぎみち商店街へ』秋杜フユ(集英社) #読書

しんみち商店街/高柳商店街公認!という最強の本なんですが、、、地理とかが手に取るようにわかる(当たり前だ)。これはすごく変な話なんだが、ごくごく当たり前のように東京の地名や地理が書かれているコンテンツって「マジでわからん」ってなるんですが、なるほどな…住んでいたら/知っている土地なら、この解像度で「わかる」んだ、というのがわかった。

東京の仕事で疲弊して(おそらく精神疾患)倒れてしまった主人公健一が、故郷のやなぎみち商店街の駐車場番をしながら、ゆっくりゆっくり回復していくお話。物語の中にはいろんなしんどさを抱えた人たちが登場して、その誰もが商店街や人とのつながりで「自分は大切にされていい(大切にされるべき存在なのだ)」ということに気づいていく。

都市からやってきた(あるいは帰ってきた)存在が「その土地を変える」のではなく、土地とともに生きていく物語で、それがわたしの知っている場所を舞台に描かれたことに、なんか本当に「よかったなー」って思った。

伊勢って言ったら神宮じゃん!じゃなくて、商店街、なのもすごく良くて。「観光」ではない「私たちの暮らし」であることとか。

Now reading:

本屋の新井

(ほんやのあらい)

2018

by

新井見枝香

(あらい みえか, Arai Mieka)

Now reading:

道草

(みちくさ, Grass on the Wayside)

1915

by

夏目漱石

(なつめ そうせき, Natsume Sōseki)

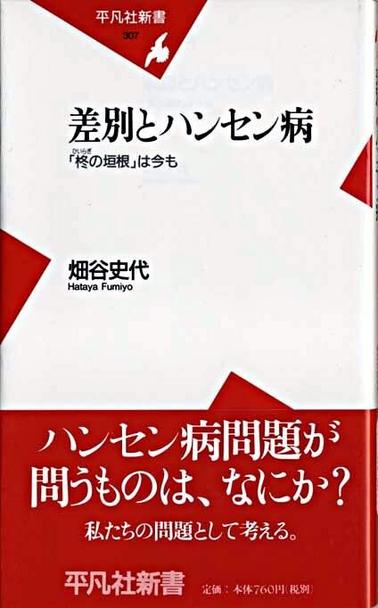

BT

ハンセン病についての本。

個人的なおすすめは、

信濃毎日新聞・畑谷史代記者の

『差別とハンセン病 「柊の垣根」は今も 』(平凡社新書)。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784582853070

信濃毎日新聞の連載を書籍化したもの。よい本です。

当事者の方の本として

伊波敏男さんの『ハンセン病を生きて: きみたちに伝えたいこと』(岩波ジュニア新書)。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784005005741

ハンセン病患者を隔離する誤った法律・らい予防法が廃止されたのが1996年。

その後も2003年に熊本のホテルで宿泊拒否事件が起きるなど、

ハンセン病差別はそれほど遠い昔の出来事ではありません。

・ハンセン病元患者宿泊拒否事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/ハンセン病元患者宿泊拒否事件

我々の社会がおこなってきた差別の歴史を知ることはしんどいことですが、

しっかり学んでみつめていかねばと思います。

フジTV報道で朝日新聞が週刊文春に敗北。天声人語で盛大にやらかす。安冨歩東京大学名誉教授。一月万冊 https://www.yayafa.com/2262858/ #1月万冊 #News #コロナ #コロナメンタル #コロナワクチン #コロナ変異株 #しみずゆうこう #デルタ #デルタ変異株 #ニュース #ひとつきまんさつ #ひと月万冊 #ひと月万冊佐藤章 #ブレイクスルー感染 #やすとみ #やすとみ歩 #ワクチン #一月万冊 #一月万冊佐藤章 #万冊 #与党 #五輪中止 #今一生 #佐藤章 #内閣総理大臣 #博報堂 #厚生労働省 #安倍 #安倍総理 #安倍首相 #安冨歩 #感染 #憲法改正 #政治 #政治情報 #新型コロナ #新型コロナウイルス #日本 #日本国憲法 #書評 #最新ニュース #本間龍 #東京オリンピック中止 #東京五輪中止 #東京大学 #民主主義 #清水有高 #福島原発 #立憲民主 #緊急事態宣言 #自民党 #自由民主党 #菅義偉 #解説 #記者会見 #読書 #読書方法 #議会制民主主義 #野党

Now reading:

ハロー・ワールド

(Hello, World!)

2018

by

藤井太洋

(ふじい たいよう, Fujii Taiyō)

『津波とクジラとペンギンと』加藤幸治 社会評論社

すごく面白かったー!牡鹿半島・鮎川の地域文化の本なんだけど、戦前〜戦後の捕鯨文化が中心で、「近代の民俗学」という感じの本。

このタイトルに並ぶ三つの単語は、つながりがないようで実はしっかりつながってて、特に「ペンギン」には私にも覚えがあるものだった。

捕鯨が盛んな地域だった牡鹿半島では、鯨を求めて南の氷の海までいくんだけど、その時に持って帰ってきたペンギン(今は絶対ダメ)を剥製にして、玄関とかに飾ってる家が多い…とか、「南極の氷」が冷凍庫に入っている…とか。

わたしは母方の祖父さんと伯父が南洋にいくカツオ船に乗っていたので、寄港地で珍しい不思議なものを買ってきて「家に飾ってる」っていうのは経験がある。それは社会的に見たら全然価値はないんだが、「おじいさん(おじさん)は、こんなところまで冒険に行っていたんだ」という物語、その家々の固有の「思い出」の装置になる、という話。

牡鹿半島の捕鯨はハイリスク/ハイリターンで、「失敗しても、磯からやり直せる」というマインドもあったらしい。これも私にも身に覚えがあり、失業したら磯いくか、みたいな。

#読書 #fedibird

架空映画鑑賞句集『虹と指サック』(石原ユキオさん)読み終えたー!ユキオさんの句集!めちゃくちゃ楽しみにしていたんですが、すごく面白かった。架空の映画をテーマにした連作+架空の映画のあらすじが書かれている。どの映画も見たい…!し、俳句が物語の奥行きを作っていて、映画を見終えた時みたいな気持ちになった。実際にスクリーンで映画を見て、その細部を「こうだったのかな」「この表現よかったなー」って思うような。

私は特にアニメーション映画の「こわいはなし」が気になった!これ、絶対私の地元の映画館のおっちゃんが嬉々としてやるやつだ〜!

俳句×架空の映画という表現を使って、クィアや、ナショナリズム、いろんなことをこんなに奥行き深く表現できるなんてすごいと思った。

#読書 #fedibird